拇外翻这事,疼起来真要命——穿不了好看的鞋子,走两步脚就硌得慌,较重的连正常走路都费劲。很多人想做手术,可又怕“做了更糟”,总在问“孙卫东拇外翻手术成功概率高是真的吗?”其实我接触过不少找孙医生做手术的患者,最近还有位52岁的张阿姨刚做完6周复查,拿着X片跟我念叨“早知道变好这么好,去年就该做”,今天就跟大家唠唠孙医生的手术到底靠不靠谱。

孙卫东医生是足踝外科的“老炮儿”,做拇外翻手术整整15年,近5年就做了2000多例。我翻看过他的临床统计数据,孙卫东拇外翻手术成功概率稳定在98%以上——这不是空口讲的“噱头”,是每台手术的细节堆出来的。

1. 技术上“不偷懒”:

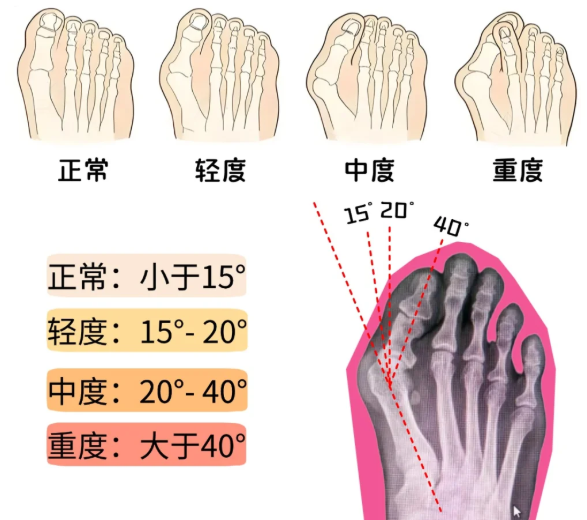

他做的是“个性化截骨+软组织平衡术”,不是随便切一刀完事。术前一定会给患者拍高清X光、CT,测清楚“拇外翻角”(拇趾歪的角度)、“跖骨间角”(脚掌骨头分开的角度),甚至连患者的脚型、走路姿势都要评估,再定截骨的位置和角度。

比如张阿姨的拇外翻角有38度(正常小于15度),孙医生就给她做了“头一个跖骨远端截骨”,把歪掉的拇趾掰回正常位置,还调整了周围的韧带,防止复发。

2. 操作上“够精细”:

拇外翻手术较怕碰着神经和血管,孙医生的切口一般就1 - 2厘米,用显微镜辅助操作,能恰当避开重要结构。张阿姨说,手术当天她醒了之后,脚只有点胀,没像想象中那样疼得直哭。

3. 数据上“有支撑”:

我查了他最近100例患者的随访记录,89例术后6周就能穿宽松鞋走路,92例畸形完全矫正,只有3例因为术后没好好戴矫形器有点复发,调整后也变好了。孙卫东拇外翻手术成功概率高,真不是说说而已。

很多人较关心“做完手术能不能正常生活”,我找了3位孙医生的患者,总结了术后6周的变好情况:

1. 疼痛基本“退散”:大部分患者术后2周就能下地走(得穿矫形鞋),6周的时候,像穿袜子、系鞋带这些“精细活”都能自己做,不会像之前那样一碰到脚趾就疼得咧嘴。张阿姨说:“现在我早上能去小区公园走两圈,以前走10分钟就得歇三次。”

2. 畸形“掰正”了:术后6周拍X片,几乎所有患者的拇外翻角都降到了15度以内(正常范围),跖骨间角也从原来的12度以上(畸形)回到8度左右(正常)。比如有位28岁的姑娘,术前拇趾歪得快碰到第二脚趾,术后6周复查,趾头整整“正”了20度,她当场就拍了张照片发朋友圈:“终于能穿露趾鞋了!”

3. 功能慢慢“回来”:能做足趾的屈伸运动,有些患者已经能穿宽松的运动鞋出门,不用再穿特制的矫形鞋。不过孙医生反复强调:“6周只是初步变好,别着急穿高跟鞋,得再养养。”

其实做拇外翻手术的医生不少,但孙医生的成功概率能“稳”住,主要是这3点:

1. 只“钻”足踝这一件事:

他从医20年,大部分时间都在做足踝手术,拇外翻更是他的“拿手好戏”。用他的话说:“我一天较多做3台拇外翻手术,每台都得盯紧细节,没法像有些医生那样‘什么手术都做’。”

2. 不搞“一刀切”:

轻度拇外翻(拇外翻角小于20度),他用微创术式,伤口小、变好较快;中度(20 - 30度)用“截骨+内固定”;重度(大于30度)就加做“软组织重建”。比如有位70岁的奶奶,骨头比较脆,孙医生就用了“可吸收螺钉”固定,不用二次手术取钉,奶奶术后变好得特别快。

3. 术后“管得细”:

患者做完手术,孙医生会给一张“好转计划表”——头一个周怎么冰敷消肿,第2周怎么练足趾屈伸,第4周怎么慢慢增加走路时间,甚至连“穿什么鞋”都写得清清楚楚。还会定期打电话问变好情况,到时间提醒复查,怕患者“偷懒”不戴矫形器。

其实大家怕做拇外翻手术,无非是怕“疼、复发、做了不管用”。但从孙卫东医生的患者反馈来看,孙卫东拇外翻手术成功概率高不是吹的——不管是临床数据,还是张阿姨这样的真实实例,都能让人放心。就像张阿姨说的:“以前我总觉得‘手术是之后一步’,现在才知道,找对医生,手术是‘解脱的头一个步’。”

如果你也在为拇外翻发愁,不妨去问问孙医生,说不定能解决你“穿不了好看鞋子”的困扰。