近年来,随着科技的发展,“视网膜芯片”逐渐成为眼科领域的热门话题。许多因视网膜病变失明的患者都在问:**视网膜芯片可以复明吗?现在的技术真的能帮盲人重见光明吗?国内什么时候能做这种手术?**今天我们就来聊聊这个话题,用最接地气的方式为你解答这些疑问。

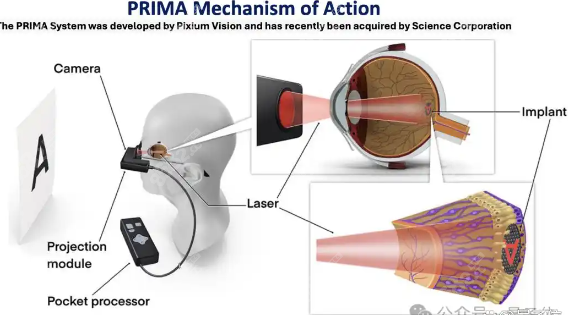

简单来说,视网膜芯片是一种通过植入眼内的微型电子装置,替代或辅助受损的视网膜功能,将光信号转化为电信号,再传递给视神经和大脑,从而让患者“看见”外界影像的技术。

目前主要有两种技术路线:

被动式芯片:直接植入眼球内,靠自然光线刺激产生电信号,适合视网膜部分功能尚存的患者。

主动式芯片:通过外部摄像头拍摄画面,处理后无线传输到眼内芯片,再刺激视神经。这种方式对视觉神经的完整性要求较高。

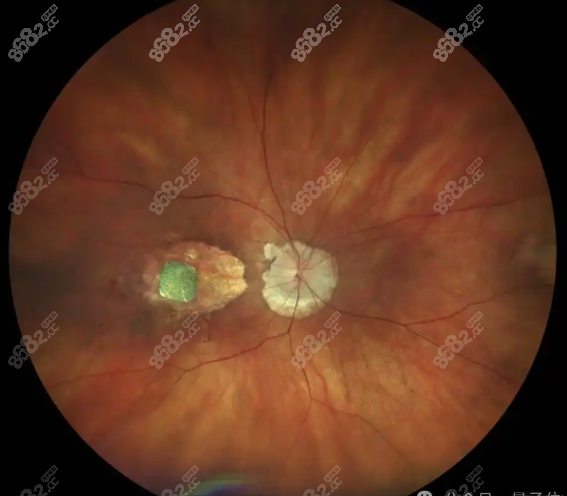

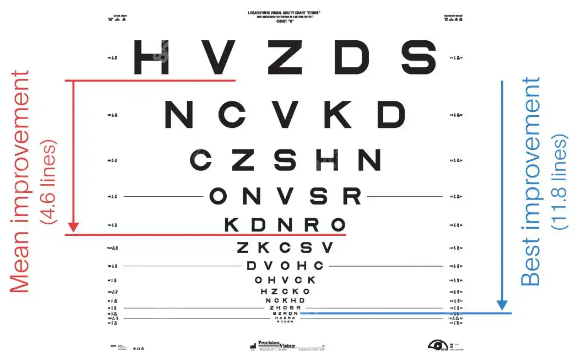

国外已有成功案例。例如,德国图宾根大学的研究团队在2013年通过植入芯片,让9名遗传性视网膜病变患者恢复了部分视力,能辨认家具、树木甚至字母。美国的Argus II芯片也在部分国家获批,但像素仅60个,效果相当于“模糊的黑白画面”。更高端的Nano Retina芯片则达到600像素,但仍无法媲美正常人视力。

从现有技术看,视网膜芯片确实能让部分患者复明,但效果有限。例如:

适用范围窄:仅适用于视网膜感光细胞受损但视神经完好的患者,如遗传性色素视网膜炎、视网膜脱落等。若视神经或大脑受损(如青光眼晚期、脑损伤),芯片也无能为力。

视力恢复程度低:目前最先进的芯片仅能提供“轮廓视觉”,患者需长时间训练才能适应。例如,Argus II用户需通过明暗变化判断物体位置,无法分辨细节或颜色。

长期安全性待验证:芯片需长期植入眼内,可能引发炎症、电极老化等问题。柔性电极和生物兼容材料的进步虽降低了风险,但仍需更多临床数据支持。

很遗憾, 现有技术还无法让患者恢复“正常视力”。

正常人的视网膜约有1.2亿个感光细胞,而目前最先进的芯片仅模拟了600个像素点,差距悬殊。不过,科学家并未放弃努力。例如,美国伊利诺伊大学正在研发太阳能驱动的视网膜芯片,无需外接电源,且能避免传统电极发热问题。未来若能突破像素限制,并优化信号处理算法,或许能实现更接近自然的视觉。

这是大家最关心的问题。目前,国内尚未正式批准视网膜芯片的临床应用,但相关研究已在推进。

技术积累:国内眼科在视网膜手术领域已有扎实基础。例如,部分医院可开展玻璃体切割、视网膜脱离修复等高难度手术,角膜移植量更是全国领先。

政策支持:“十四五”眼健康规划明确提出要提升疑难眼病诊疗能力,推动新技术应用。人工角膜的国产化进程(如山东的临床试验)也为视网膜芯片提供了审批参考。

时间预测:参考国外从临床试验到上市约需5-10年的周期,结合国内医疗审批流程,乐观估计视网膜芯片移植术可能在未来5年内进入临床试点。但大规模普及还需更长时间。

目前,视网膜芯片手术费用高昂。以国外为例,Argus II的植入费用约15万美元(折合人民币超百万元),且需定期维护。国内若引入类似技术,初期费用可能接近百万元,医保短期内难以覆盖。不过,随着国产化推进(如人工角膜价格仅为进口的1/5),未来费用有望大幅降低。

尽管挑战重重,视网膜芯片仍为盲人带来了希望。以下几点值得期待:

技术迭代:更高像素、更小体积的芯片正在研发中,未来或能实现“功能性视力”。

适应症扩展:科学家正探索将芯片与脑机接口结合,帮助视神经损伤患者。

政策与公益支持:国内“复明工程”已累计帮助数百万白内障患者,类似模式或可推广至视网膜芯片领域,减轻患者负担。

总结

**视网膜芯片可以复明吗?**答案是:部分患者可以,但效果有限。**视网膜芯片现在临床应用了吗?**国外已有试点,国内尚在研究中。**国内什么时候能做?**或许5年内能看到曙光,但需耐心等待技术成熟与政策落地。

对于患者来说,保持理性期待、关注权威医疗进展,才是应对疾病的最佳方式。