我从未想过,自己会有一天因为“早泄”这个难以启齿的问题,独自坐在上海伯思立医疗美容门诊部的候诊室里。手机屏幕上还停留着搜索“背神经修复术”时的焦虑记录——那些被误导的经历、失败的手术实例,像一根根刺扎在心里。直到朋友推荐了程开祥医生,他说:“试试吧,那是个能把绝望缝合成希望的人。”

初诊:沉默中的信任

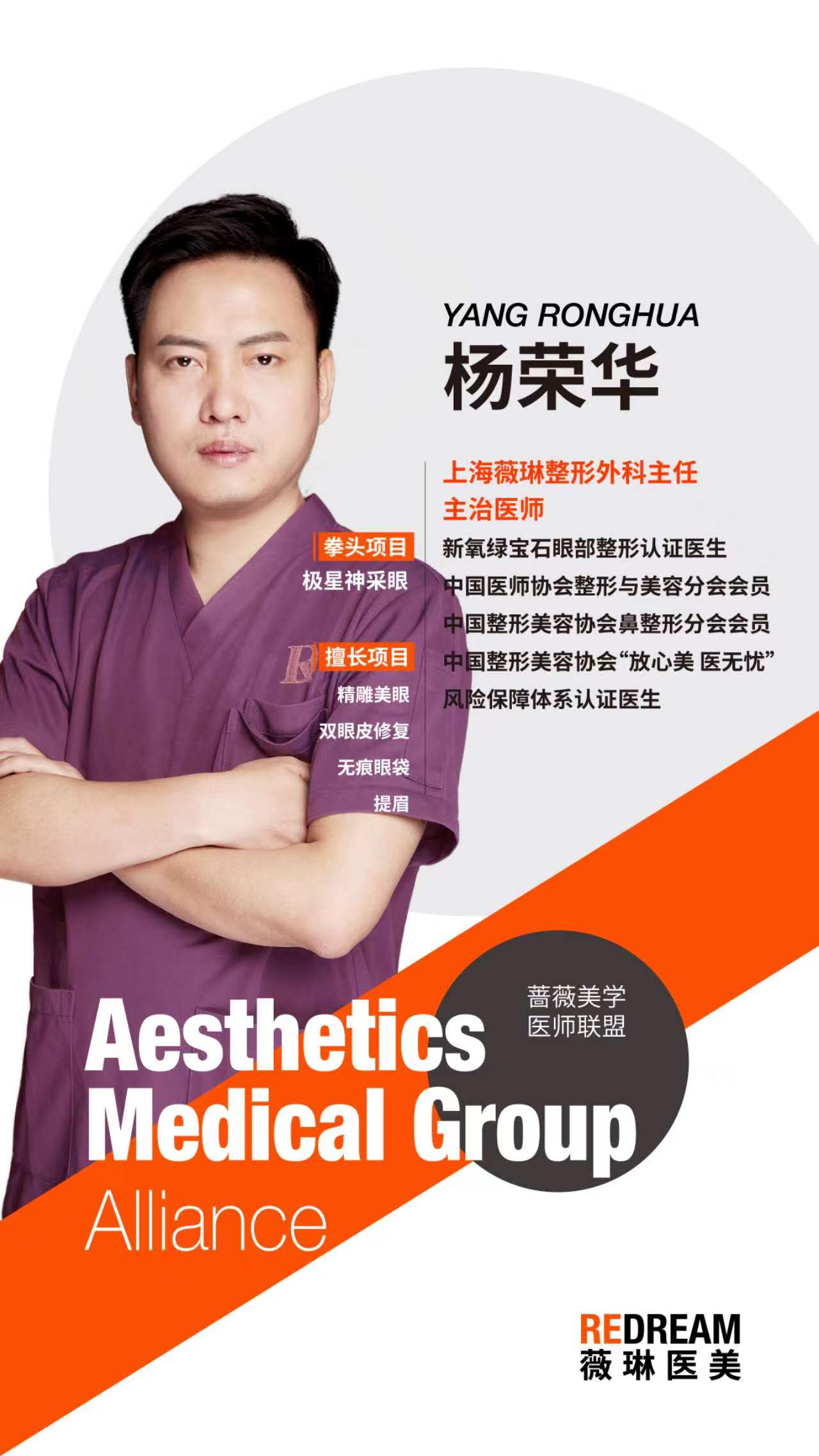

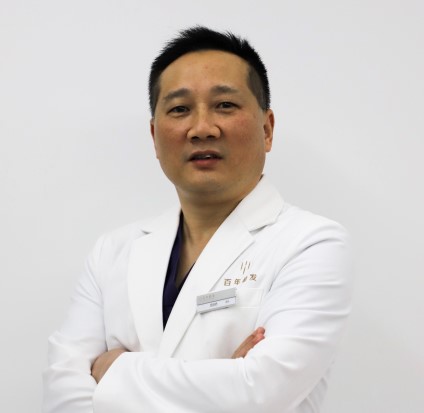

推开诊室门的那一刻,我甚至不敢直视程开祥医生的眼睛。他穿着一尘不染的白大褂,桌上摆着一台打开的笔记本电脑,屏幕上是复杂的神经解剖图。没有想象中的冷漠,他起身示意我坐下,声音温和得像一杯温水:“慢慢说,哪里不舒服?”

我结结巴巴地描述着:三年前在老家小诊所做了背神经的阻断术,结果龟头麻木、勃起困难,连晨勃都消失了。原本以为能“一劳永逸”,却换来更深的羞耻。程医生一边听,一边用指尖轻触我的手掌模拟神经传导:“这里,还有这里……是不是感觉迟钝?”他的手指仿佛带着电流,精细地指出我从未描述过的细微症状。

检查时,他递给我一副3D眼镜,屏幕上跳出一段动画:显微镜下,断裂的神经像枯萎的藤蔓,而他手中的缝合线细如蛛丝,将两端一点点接续。“你的情况需要自体神经移植,就像给电线重新搭桥。”他边说边在模型上比划,那些专精术语突然变得具象。候诊时瞥见的荣誉墙此刻在脑海浮现——上海市科技进步一等奖、美国期刊论文,那些遥不可及的头衔,此刻化作一种踏实的信赖。

手术日:无影灯下的重生

手术室在伯思立大厦的二楼。穿过走廊时,护士轻声提醒我踩消毒垫,空气里飘着淡淡的檀香,竟让我想起小时候外婆家的佛堂——一种奇异的安宁。躺在手术台上,无影灯的光晕里,程医生的声音透过口罩传来:“别紧张,我们开始‘修水管’了。”他总爱用这种比喻,把冰冷的手术说得烟火气十足。

麻醉生效前,我听见器械碰撞的轻微声响。程医生戴着显微目镜的脸凑近,镜片反射着冷冽的光。后来听助理说,他在我背上切开一道不到3厘米的切口,用比头发丝还细的线缝合神经。手术室的屏幕实时显示着神经电信号,绿色波形从断断续续到连贯起伏,像枯井里突然涌出的泉水。

醒来时,程医生正站在床边调整监护仪。他递给我一杯温水,杯壁上印着伯思立的LOGO,温热从掌心蔓延到胸口。“神经接上了,但接下来半年才是关键。”他的语气像在叮嘱一个学骑车的孩子,“每天按时做电刺激,就像给花浇水。”

修复期:疼痛与希望的交织

伯思立的病房朝南,落地窗外是徐家汇的车水马龙。护士每天推着治疗车进来,透明的药液顺着留置针流淌,带着微微的凉意。非常难忘的是术后第三天的修复训练——程医生亲自演示如何用低频电击仪,他说这叫“叫醒睡觉的神经”。电流窜过的瞬间,我疼得攥紧了床单,他却笑了:“疼是好事,说明神经在喊‘我活着呢’!”

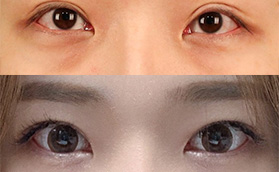

每周复查时,程医生总会带一叠打印的肌电图。某次图表上突然多出一条上升的曲线,他指着它像展示孩子的成绩单:“看,传导速度比上月快了两毫秒。”那些数字于我如同天书,可他眼里的光让我相信,这两毫秒是通往新生的阶梯。

六个月后:在樱花树下散步

今天复诊时,程医生扔给我一个网球:“去楼下花园试试。”伯思立的后院种着几株早樱,花瓣落在肩头,我握着球的手竟不再颤抖。曾经连握筷子都吃力的手指,如今能稳稳接住抛来的弧线。回诊室路上,遇见当初接诊的护士,她惊呼:“呀!你走路不跛了!”

诊室里,程医生对着非常新的肌电图点头:“神经发芽了。”见我一脸茫然,他打开手机相册——那是术中拍下的神经断面,如今已长出细密的白色分支,像雪地里萌发的草芽。“身体比我们想象的更努力。”他说这话时,窗外的阳光正好洒在那面挂满锦旗的墙上,其中一幅绣着“显微妙手,仁心重塑”。

后记

现在的我常去徐家汇散步,路过圣爱大厦时总会抬头望一眼二楼的玻璃窗。那里有消毒水味混合着檀香的独特气息,有无影灯下穿白大褂的身影,更有无数个像我一样曾蜷缩在阴影里的人,被一双戴着橡胶手套的手,轻轻推回阳光下。程医生总说“神经修复是和时间赛跑”,而我想,他才是那个为绝望按下暂停键的人。